庭木を選ぼうと情報収集をはじめても、種類が多すぎて迷ってしまいますよね?もし「四季を彩るシンボルツリー」を探しているなら、アオダモがおすすめです。

ただ、落ち葉が多いなどのデメリットもあるのが事実。

そこで今回は、アオダモのメリットや注意点を詳しく解説します。

- アオダモの基本情報や特徴

- アオダモが迷惑とされる理由と対策方法

- アオダモのデメリット

- 育て方と植える際の注意点

アオダモ迷惑を防ぐためのポイント

- アオダモとは?基本情報と特徴まとめ

- アオダモが迷惑といわれる理由

- アオダモのデメリット

- 西日対策の方法

- 目隠しとしての注意点

- 芽吹きが遅い理由

- アオダモのメリット

アオダモとは?基本情報と特徴まとめ

アオダモ(Fraxinus lanuginosa)は日本の山地や丘陵地に自生する落葉高木です。美しい姿と丈夫さから、多くの人に愛されています。

外観の特徴

- 高さ:10〜15メートルほどに成長

- 葉の特徴:

- 複葉で羽状に小葉が集まる形状

- 春から夏は新緑が美しく、秋には黄葉、冬は落葉する

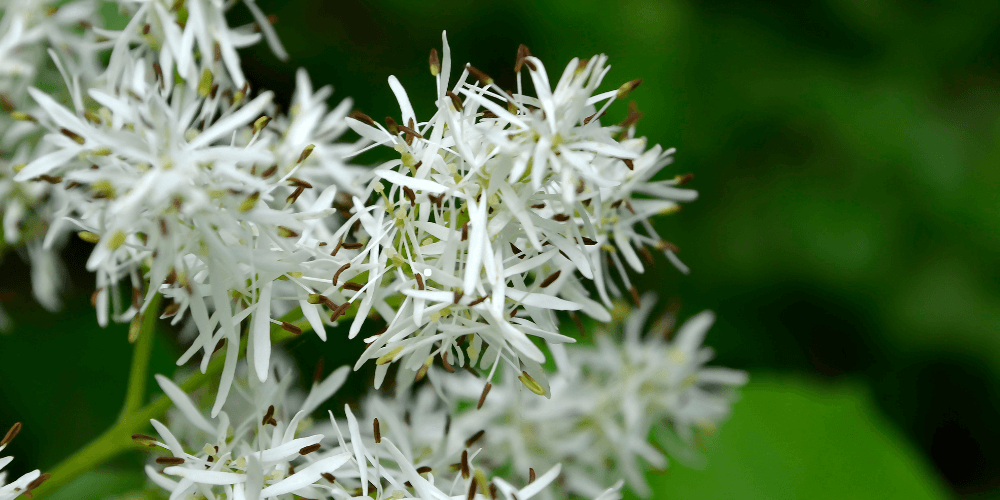

花の特徴

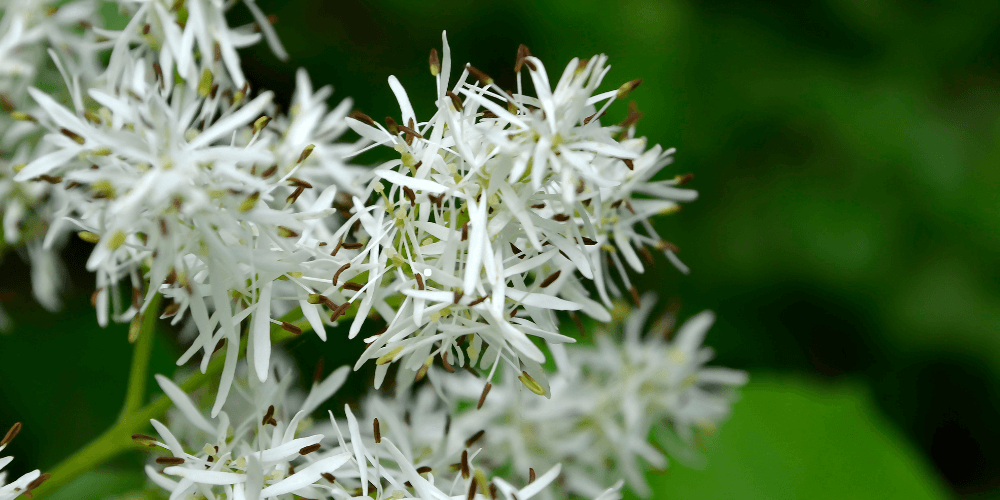

- 開花時期 4月〜5月

- 花の様子 小さな白い花が穂状に咲き、雪をかぶったような美しい風情

育成環境のポイント

- 日当たり 明るい場所を好むが、強い直射日光や乾燥した場所は避ける

- 湿度 適度な湿度と水はけの良い土壌が最適

- 耐寒性 寒さに強く、北海道〜九州まで幅広い地域で栽培可能

主な利用用途

- 材木としての利用

- 野球のバット

- 家具

- 建築材

- 景観としての利用

- 庭木、公園木、シンボルツリーとして高い人気

アオダモは適切な環境を整えることで、庭や公園で長期間楽しめる樹木です。四季を通じて美しい変化を見せるため、多くの人に愛され続けています。

アオダモが迷惑といわれる理由

アオダモはその美しい姿と自然な雰囲気で、シンボルツリーとして人気があります。 しかし、一部の人には“迷惑な木”と感じられることも。

その主な理由は「落ち葉の量」にあります。

なぜ迷惑と感じられるのか?

- 落葉樹であるため、秋には大量の葉が落ちる

- 落ち葉が隣家に入り込むことも

- 自宅だけでなく、風によって隣家の敷地にまで落ち葉が飛んでいくことも

- 近隣住民とのトラブルに発展する可能性もある

このような理由から、「迷惑かも…」と感じる方がいるのも事実です。 アオダモを植える際は、落葉の影響を考慮した場所選びと、定期的な手入れが重要です。

アオダモのデメリット

落葉による掃除の手間

アオダモは落葉樹であるため、秋になると大量の葉が落ちます。このため、庭や近隣に葉が散らばり、掃除の手間が増えることがあります。

また、落ち葉が隣家の敷地に入り込むと、近隣住民とのトラブルになる可能性があります。

成長速度が遅い

アオダモは他の樹木と比べて成長速度が遅いため、理想の高さになるまで時間がかかります。

特に目隠しとして利用する場合、早急に効果を期待するのは難しいです。1年間で10〜20cmほどしか成長しないため、植えた直後からの即効性はありません。

西日に弱い

アオダモは西日の強い場所に植えると、葉が焼けたり、木全体が弱ってしまう特性があります。そのため、植える場所には十分な配慮が必要です。西日が強いと葉焼けや乾燥のリスクが高まり、樹木の健康を損なう可能性があります。

下枝が少ない

下枝が少なく、足元が寂しい印象を与えることがあります。このため、足元にボリュームのある植物を植えてカバーする必要があります。これにより、庭全体のバランスが取りやすくなります。

以上のデメリットを理解した上で、アオダモを植える際には適切な対策を講じることが重要です。適切な植え場所の選定や、他の植物との組み合わせ、定期的な手入れなどを行うことで、デメリットを最小限に抑えつつ、アオダモの美しさを楽しむことができます。

西日対策の方法

アオダモは西日に弱いため、植える場所や対策に注意が必要です。以下の具体的な対策を講じることで、アオダモを健康に育てることができます。

植える場所の選定

アオダモを植える際は、西日が直接当たらない場所を選びましょう。理想的な場所は建物の東側や北側です。

遮光物の設置

西日が当たる場所にしか植えられない場合は、フェンスやトレリス、他の樹木を利用して、西日を遮るようにしましょう。

マルチングの実施

アオダモの根元にマルチング(植物の根元に有機物や無機物を敷いて土壌を覆う方法)を施すことで、土壌の温度を一定に保ち、水分の蒸発を防ぎます。草木チップやバーク、ストローなどを使用すると良いでしょう。

適切な水やり

特に夏場は、夕方にたっぷりと水を与えることで、土壌の乾燥を防ぎます。ただし、過度な水やりは根腐れの原因となるため、適量を守ることが大切です。

これらの対策を取り入れることで、西日の影響を最小限に抑え、アオダモの健康を維持できます。アオダモの美しさを保ちながら長く楽しむためには、適切な対策が欠かせません。

目隠しとしての注意点

アオダモは美しいシンボルツリーとして人気がありますが、目隠しとして利用する際にはいくつかの注意点があります。それぞれの課題に対して適切な対策を取ることで、満足のいく目隠し効果を得られます。

注意点と対策

- 落葉による目隠し効果の低下(秋〜冬)

- アオダモは落葉樹のため、秋から冬にかけて葉がすべて落ちます。

- → 対策:常緑樹と組み合わせて植えることで、年間を通じて目隠し効果を維持。

- 成長が遅いため即効性がない

- アオダモは1年で10〜20cm程度しか成長しないため、効果が出るまでに時間がかかります。

- → 対策:

- 背の高い苗木を選ぶ

- 成長の早い他の樹木と併せて植える

- 枝葉が少なく、視線を遮りにくい

- アオダモは枝葉の密度が少なく、目隠しとしては不十分な場合があります。

- → 対策:

- 低木や下草を周囲に植えることで視線を遮る効果を補完

- 庭のバランスも整い、美観アップ

- 西日に弱い

- 西日の強い場所では葉焼けや木のダメージが発生する可能性があります。

- → 対策:

- 植える場所に注意する

- 詳細は「西日対策の方法」で解説

芽吹きが遅い理由

アオダモは「芽吹きが遅い樹木」として知られていますが、その理由を理解しておくことで、焦らず適切な管理ができるようになります。

アオダモの芽吹きが遅い4つの理由

- 寒冷地への適応

- アオダモは寒冷地に自生するため、春の訪れが遅い地域の気候に順応しています。

- 気温がしっかりと上がってから芽吹く性質があるため、活動開始が他の樹木より遅くなりがちです。

- 成長速度が遅い

- アオダモは全体的に成長が緩やかで、1年で10〜20cm程度しか伸びません。

- この自然なペースが、芽吹きにも影響しています。

- 根の発育を優先する性質

- 初期の成長エネルギーを地上部ではなく、根の成長に集中させる特徴があります。

- 根がしっかりと張った後に芽吹きが始まるため、結果的に遅くなります。

- 栽培環境の影響

- 土壌の質、水はけ、日照条件などが不十分だと、芽吹きのタイミングがさらに遅れることがあります。

- → 対策:水はけが良く、適度な湿度・日当たりのある場所で育てると芽吹きがスムーズに進みます。

アオダモの芽吹きが遅いのは「性質」と「環境要因」の両方によるものです。焦らず、環境を整えて見守ることが健康な育成につながります。

アオダモのメリット

アオダモのデメリットを説明しましたが、アオダモはシンボルツリーとして非常に人気があります。そのメリットは多岐にわたりますので、以下に詳しく説明します。

美しい外観

まず、アオダモは美しい外観が特徴です。成木になると非常に立派な姿を見せます。春から夏にかけて新緑の美しい葉をつけ、秋には黄葉し、冬には葉を落とします。この季節ごとの変化は、庭や公園に彩りを加え、自然の美しさを楽しむことができます。

白い花の魅力

アオダモは春に小さな白い花を咲かせます。花は穂状に咲き、木全体が雪をかぶったように見えることから、とても風情があります。この花の美しさはアオダモの大きな魅力の一つです。庭に植えると、春の訪れを告げる美しい景観を楽しむことができます。

丈夫で育てやすい

アオダモは非常に丈夫で、寒さにも強い木です。日本各地の気候に適応し、北海道から九州まで広く植栽されています。日当たりを好むため、明るい場所に植えるのが理想的ですが、適度な湿度が保たれた場所であればよく育ちます。また、水はけの良い土壌を好むため、特別な手入れを必要としません。

季節ごとの楽しみ

最後に、アオダモは季節ごとに異なる表情を見せるため、一年を通して楽しむことができます。春の新緑、夏の青々とした葉、秋の黄葉、冬の落葉と、四季折々の変化を楽しむことで、庭や公園の景観が豊かになります。

アオダモ 迷惑を避けるための育て方

- 適切な植え場所選び

- 鉢植えでの育て方

- アオダモが枯れる原因とその対策法

- 大きくしない剪定方法

- アオダモの健康維持のためのケア

適切な植え場所選び

アオダモを植える際に適切な場所を選ぶことは、その成長と健康に大きな影響を与えます。以下のポイントを押さえて、最適な場所を選びましょう。

日当たり

アオダモは日当たりの良い場所を好みますが、過度な直射日光は避けるべきです。午前中から午後早い時間の柔らかな日光が最適で、午後の強い日差しを避けるために、西日が直接当たらない場所を選びましょう。

風通し

風通しの良い場所を選ぶことが重要です。風通しが悪いと湿気がこもり、病害虫の発生リスクが高まります。

土壌の湿度と排水性

アオダモは適度な湿度を好みますが、過剰な湿気は根腐れの原因となります。水はけの良い土壌が適していますので、植える前に土壌の排水性を確認してください。

スペースの確保

アオダモは将来的に大きく成長する可能性があるため、周囲に十分なスペースを確保することが必要です。建物や他の植物との距離を適切に取り、根や枝が十分に広がれるような環境を整えましょう。また、地下に配管がある場所は避けるべきです。

地域の気候条件

地域の気候条件も考慮に入れることが大切です。アオダモは耐寒性があるため、寒冷地でも育てることができますが、極端に乾燥した地域や強風の多い地域では育ちにくい場合があります。

これらのポイントを押さえることで、アオダモを健康に育て、美しい樹形を保つことができます。事前にしっかりと環境を整えることで、長期間にわたって楽しむことができるでしょう。

鉢植えでの育て方

アオダモを鉢植えで育てることができます。鉢植えで育てるとご近所に迷惑がかからない利点があります。鉢植えで育てる際には、以下のポイントを押さえることが大切です。これにより、アオダモの健全な成長を促し、美しい姿を楽しむことができます。

鉢の選び方

アオダモの根はしっかりと広がるため、十分なスペースを確保できる大きめの鉢を選びましょう。具体的には、直径が30cm以上の鉢が適しています。鉢の底には排水用の穴があり、水はけを良くするために軽石や砂利を敷いておくと良いでしょう。

土の準備

アオダモは水はけの良い土壌を好むため、市販の園芸用土に赤玉土と腐葉土を混ぜたものを使用すると良いです。割合としては、赤玉土7割、腐葉土3割が目安です。この配合により、根の成長が促進され、適度な保水性も確保できます。

水やり

鉢植えは地植えに比べて乾燥しやすいため、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えるようにしましょう。特に夏場は乾燥しやすいため、朝と夕方の2回水やりをするのが理想的です。冬場は休眠期に入るため、水やりの頻度を減らし、土が乾ききる前に控えめに水を与えましょう。

肥料の施し方

春と秋に緩効性の化成肥料を与えることで、アオダモの成長をサポートします。肥料は鉢の縁に沿ってまんべんなく散布し、水やりと一緒に土に浸透させると効果的です。

鉢植えのアオダモは成長とともに根詰まりしやすいため、2〜3年に一度は植え替えを行いましょう

アオダモが枯れる原因とその対策法

アオダモが枯れてしまう原因はいくつかありますが、あらかじめその要因と対策を知っておくことで、健康に育てることができます。

水不足

原因 アオダモは適度な湿度を好むため、水やりが不足すると乾燥し、葉がしおれることがあります。

対策 土の表面が乾いたらすぐに水を与えます。特に夏場は乾燥しやすいため、定期的な水やりが必要です。

過剰な水やり

原因 水が多すぎると、根が酸欠状態になり、根腐れを引き起こします。これは特に鉢植えで起こりやすい問題です。

対策 鉢の底に排水用の穴を確保し、水はけを良くするために軽石や砂利を敷きます。また、土が常に湿っている状態を避けるために、水やりの頻度を調整します。

日照不足

原因 アオダモは日光を好むため、十分な日光が当たらない場所に植えると成長が鈍り、最終的には枯れてしまいます。

対策 アオダモを日当たりの良い場所に植えます。特に午前中に十分な日光が当たる場所が理想的です。

病害虫

原因 カミキリムシなどの害虫が発生するとアオダモが枯れる原因となります。

対策 定期的に木を観察し、異常が見られた場合は早めに対処します。害虫が見つかった場合は専用の殺虫剤を使用して駆除します。

これらの原因と対策を理解し、適切な管理を行うことで、アオダモを健康に育てることができます。

剪定のタイミングと方法

アオダモを健やかに育てるためには、適切な時期に適切な方法で剪定を行うことが大切です。

剪定のベストタイミング

時期 落葉期(冬〜早春)

理由

・木が休眠している時期なので、剪定によるストレスが最小限

・春の成長期に向けた準備ができる

1. 枯れ枝・病気の枝を取り除く

枯れた枝や病気の枝は放置せずカット。木全体の健康維持に繋がります。

2. 樹形を整える

長く伸びすぎた枝や、交差している枝を自然な形になるよう剪定します。

3. 内部の枝を間引く

風通しが良くなることで病害虫の予防になります。日光も中まで届きやすくなります。

4. ひこばえの剪定

根元から出てくる「ひこばえ」は定期的に取り除きましょう。栄養の分散を防げます。

剪定チェックリスト

- ひこばえを取り除く

- 冬〜早春に剪定を行う

- 枯れ枝や病気の枝を除去

- 自然な樹形を維持する

- 内部の枝は間引く

アオダモの健康維持のためのケア

アオダモを元気に育てるには、日常的なケアが欠かせません。水やり・肥料・剪定・病害虫対策など、基本のポイントをしっかり押さえておきましょう。

水やりのポイント

- 植え付け直後や成長期

土の表面が乾いたらたっぷりと水を与える。過不足に注意。 - 夏場(乾燥しやすい季節)

頻繁な水やりが必要。特に朝・夕の2回が理想的。 - 冬場(休眠期)

水やりの頻度を減らし、土が乾ききる前に少量を与える程度に。

肥料の管理

- 施肥時期:春と秋の年2回

- 肥料の種類:緩効性の化成肥料が適しています

- 施肥方法:根元から少し離した位置にまき、根に直接触れないよう注意しましょう

剪定のポイント

- 剪定時期:落葉期(冬〜早春)

- 方法:

- 枯れた枝・病気の枝を取り除く

- 樹形を整える(自然な形を意識)

- 過度な剪定は避けるのがコツ

病害虫の予防と対処

- 観察:

新芽や葉の裏側などを中心に、定期的にチェックしましょう - 対処:

病害虫を発見したら、速やかに適切な農薬で対処

(※カミキリムシなどの害虫に注意)

季節ごとのケアまとめ

| 季節 | ケア内容 |

|---|---|

| 春 | 新芽の成長をサポートするため、水やり+肥料の施用 |

| 夏 | 乾燥対策として頻繁に水を与える |

| 秋 | 落葉の掃除とともに、秋肥を施す |

| 冬 | 剪定と病害虫の予防・対策を行う |

- アオダモの剪定は初心者でもできる?

-

基本のポイントを押さえれば初心者でも可能。

剪定のタイミングは「落葉期(冬〜早春)」がベストで、次の3つのポイントを意識すれば安心です。

- 枯れ枝・病気の枝を優先的に取り除く

- 長く伸びた枝は自然な形を保ちながらカット

- 内部の混み合った枝を間引いて風通しを確保

特に「やりすぎない」ことが重要です。不安な方は、毎年少しずつ整えていくスタイルがおすすめです。

- アオダモは鉢植えでも育つ?

-

育てられる!むしろスペースが限られる方にはおすすめ

鉢植えで育てる際は注意点

- 直径30cm以上の鉢を使う(根が広がるため)

- 水はけの良い用土(赤玉土7:腐葉土3が理想)

- 夏は朝夕2回の水やりを忘れずに

- 2〜3年ごとの植え替えで根詰まりを防ぐ

ご近所への落ち葉トラブルも軽減できるので、都市部の方にも人気です。

アオダモ 迷惑を防ぐためのポイントまとめ

記事のポイントをまとめます。

- 葉は複葉で羽状に小葉が集まる

- 春から夏にかけて新緑の美しい葉をつけ、秋には黄葉する

- 4〜5月に小さな白い花を穂状に咲かせる

- 強い直射日光や乾燥しすぎる場所は避けるべきである

- 適度な湿度と水はけの良い土壌を好む

- 落葉樹であり、秋には大量の葉が落ちる

- 落ち葉が近隣に散らばり、掃除の手間が増える

- 成長速度が遅く、目隠しとしての即効性はない

- 下枝が少なく、足元が寂しい印象を与える

- 枯れた枝や病気の枝を剪定する必要がある

- 鉢植えで育てると、ご近所迷惑を防ぎやすい

- 適度な水やりと緩効性の化成肥料が必要である

- 鉢植えは2〜3年に一度植え替えが必要である

- 落葉期の冬から早春にかけて剪定を行う

- 植える場所には風通しの良い場所が適している