テングザルは、ボルネオ島に生息する絶滅危惧種で、その独特な大きな鼻と優しい性格で知られる特別な霊長類です。日本でこの珍しい動物に出会える動物園は非常に限られており、テングザルの群れを間近で観察できる貴重な機会です。

テングザルが見られる日本の動物園情報をはじめ、彼らの生態や魅力について詳しく紹介します。また、テングザルが絶滅危惧種に指定された理由や、赤ちゃんの成長過程、現在の個体数についても取り上げ、テングザルの保護活動の重要性にも触れていきます。テングザルに興味がある方や、実際に動物園で会いたいと考えている方にとって、必見の情報が詰まっています。

\よこはま動物園チケットお得に/

- 日本でテングザルを見られる動物園

- テングザルの生息地や生活環境について

- テングザルが絶滅危惧種になった理由

- テングザルの特徴や優しい性格について

テングザルが見られる日本の動物園はどこ?

- 日本でテングザルに会えるのは「よこはま動物園ズーラシア」だけ

- ズーラシアで誕生したテングザルの赤ちゃん

- 特徴とその魅力を解説

- テングザルの食事

- 生息地と生活環境について

- 絶滅危惧種になった理由

- テングザルの寿命と繁殖の特徴

日本でテングザルに会えるのは「よこはま動物園ズーラシア」だけ

日本でテングザルに会うことができる唯一の場所は、「よこはま動物園ズーラシア」です。この動物園は神奈川県横浜市に位置し、広大な敷地内で希少な動物たちを飼育しています。

その中でも特に注目すべきは、ボルネオ島に生息する絶滅危惧種、テングザルです。

7頭のテングザルを飼育

現在、ズーラシアでは7頭のテングザルが飼育されています。これらのテングザルは、オスとメスの群れを形成して自然な生活を営んでおり、訪れる人々はその姿を間近で観察できます。

自然環境を再現した展示エリア

ズーラシアでは、テングザルが快適に生活できるよう、豊かな植生や湿地帯など自然環境を再現したエリアを設けています。これにより、来園者はテングザルの生息地をリアルに体感できるのが特徴です。また、飼育員による「テングザルガイド」が定期的に行われ、テングザルの生態や保護活動について学ぶこともできます。

よこはま動物園ズーラシアについて

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 住所 | 神奈川県横浜市旭区上白根町1175-1 |

| アクセス | 鶴ヶ峰駅/三ツ境駅からバス約15分 |

| 横浜駅からバス約1時間 | |

| 営業時間 | 9:30–16:30(入園16:00まで) |

| 休園日 | 火曜(祝日は開園)、12/29–1/1 |

| 入園料 | 大人:800円、高校生:300円、小・中学生:200円、未就学児:無料 |

| 年間パス | 2,000円(大人) |

お得に入場チケットを購入

事前購入がおすすめです。「楽天トラベル」では、貯まったポイントを使って割引を利用でき、さらに1%の楽天ポイントも貯まるのでとてもお得です。

ズーラシアでテングザルに出会えるのは、世界でも貴重な体験です。ぜひ訪問計画を立てて、彼らの魅力を直接感じてみてください!

\テングザルに会いに行こう/

ズーラシアで誕生したテングザルの赤ちゃん

よこはま動物園ズーラシアでは、テングザルの繁殖にも成功しており、2021年のクリスマスに誕生したオスの赤ちゃん「ナタル」が話題になりました。「ナタル」という名前は、インドネシア語で「クリスマス」という意味を持ち、クリスマスの日に生まれたことからこの名が付けられました。

母親ジャスミンの初めての子育て

母親であるジャスミンにとっては初めての出産でしたが、彼女は非常に落ち着いた様子で子育てを行っており、飼育員からも好意的な評価を受けています。ナタルはそのような安定した環境で順調に成長を続けています。

公開までの成長過程

ズーラシアでは、赤ちゃんが一定の成長を確認された後に公開される方針を取っています。ナタルの場合も生後数ヶ月経ってからの公開となり、その際には多くの来園者が集まりました。赤ちゃんテングザルの愛らしい姿は、多くの人々に感動を与えました。

自然な群れでの成長

テングザルの赤ちゃんは、最初は母親にしっかりと抱かれて過ごすことが多く、少しずつ自分で動き回るようになります。また、母親だけでなく群れの他のメンバーも子育てに関与し、協力して赤ちゃんを守ります。このような行動が観察できることも、ズーラシアの大きな魅力です。

ナタルの現在の姿

ナタルは群れの中で順調に成長しており、その姿は来園者にとって特別な存在となっています。訪れるたびに異なる成長の様子を楽しむことができるため、何度でも足を運びたくなる魅力があります。

特徴とその魅力を解説

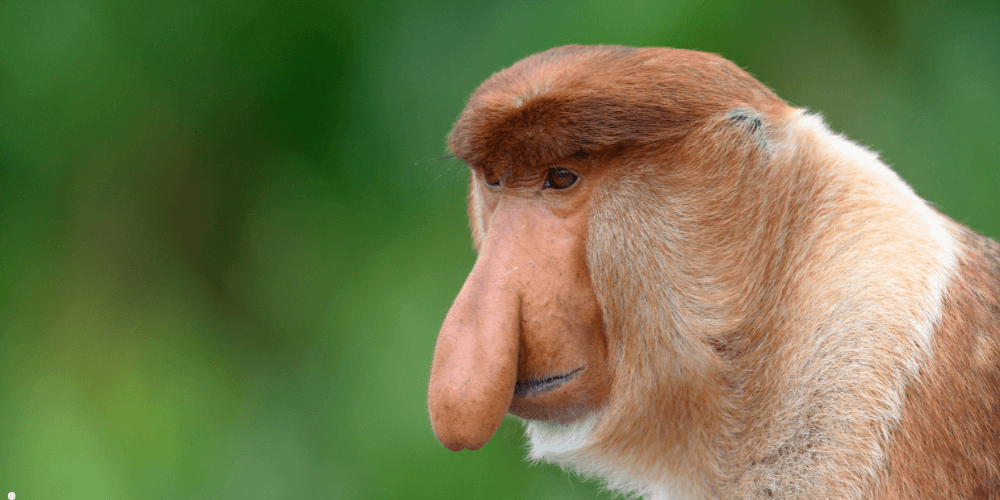

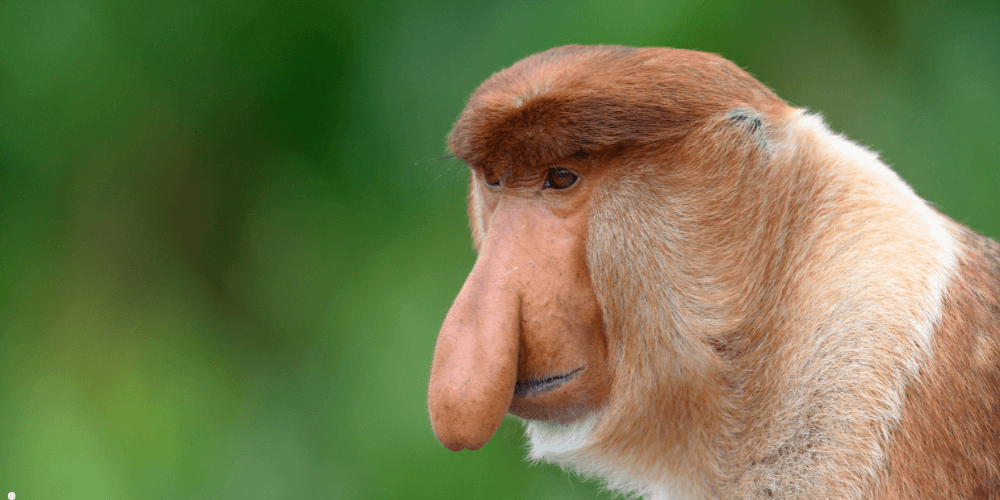

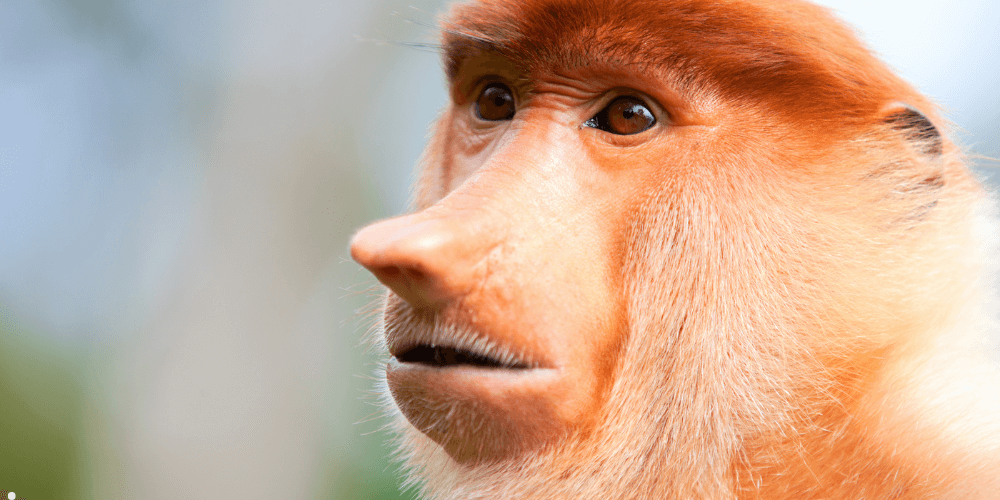

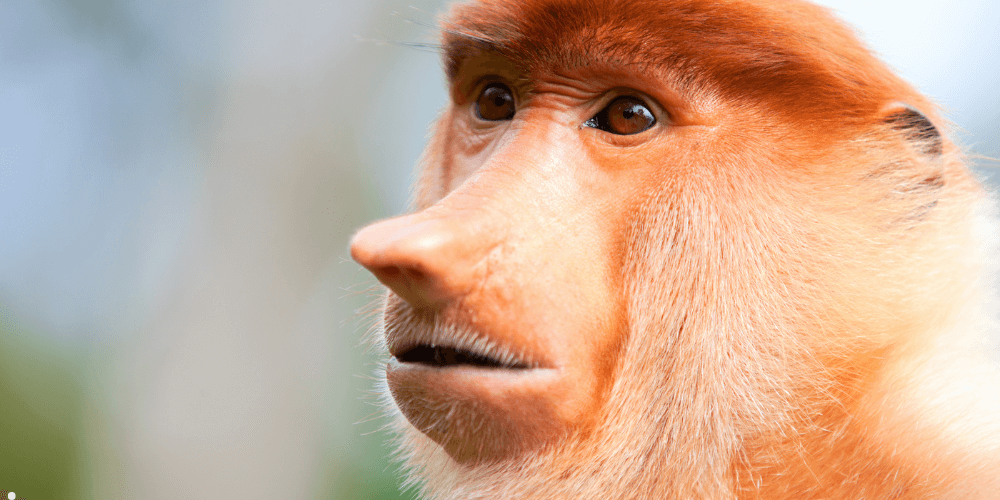

大きな鼻

テングザルの最大の特徴は、オスの大きな鼻です。

この鼻は単なる外見上の特徴ではなく、彼らの生活において重要な役割を果たしています。特に、繁殖期には求愛行動の一環として使われ、鼻が大きいオスほど繁殖力が高く、メスにとって魅力的な存在とされています。鼻が大きいオスは、群れの中での存在感を強調し、他のオスよりも優位に立つことができます。

さらに、鼻の大きさにより発声時の響きが変わり、遠くにいる仲間に自分の位置を知らせる際や、他のオスへの威嚇に使用されます。鼻の大きさと強さが直結しているため、群れを守るリーダーとして重要な役割を担っています。

泳ぎが得意

テングザルは、霊長類の中でも非常に泳ぎが得意な動物として知られています。

彼らの手には水かきのような膜がついており、これが水中でのスムーズな移動を助けます。この特徴は、主にボルネオ島の川やマングローブ林に生息しているため、天敵から逃れたり、餌を探すために川を渡る際に非常に役立ちます。テングザルは、川を飛び込んで泳ぎ、効率的に移動できるため、地上での天敵から逃げるための進化的な適応の一つです。

彼らは基本的には樹上で生活しており、地上に降りることはほとんどありませんが、水に入ることに関しては他の霊長類と比べて非常に適応しています。

群れでの生活

テングザルは、群れを形成して生活する社会性の高い動物です。

彼らの群れは通常、1頭のオスと複数のメス、そして子どもたちで構成されており、群れの中ではオスがリーダーシップを発揮します。オスはメスや子どもたちを守る役割を担い、威嚇行動や声を使って外敵から群れを守ります。一方で、メス同士も協力して育児を行うなど、群れ全体でお互いをサポートし合う姿が見られます。

特に子育ての際には、母親以外のメスも赤ちゃんを守る行動を取ることがあり、群れの連帯感が強いことが特徴です。この協力的な行動は、群れの中での安定した生活を支え、テングザルが集団として繁栄するための重要な要素です。

テングザルの食事

テングザルは、木の葉や新芽を主な食糧とする「葉食性」の霊長類です。他のサルとは異なる特別な消化システムを持ち、効率的に葉を消化することができます。

主な特徴

- 食べ物:木の葉や新芽が中心。果実はあまり食べません。

- 消化システム:4つの部屋に分かれた胃を持ち、食べた葉を反芻(はんすう)して消化。

- 効率性:繊維質の多い葉でも栄養をしっかり吸収可能。

注意すべきポイント

- 果実の摂取に注意:糖分が多い果実は消化が苦手で、胃の中でガスが溜まり危険な状態になることがあります。

- 人間の介入:甘い食べ物を与えるのは厳禁。

飼育下での工夫

よこはま動物園ズーラシアでは、テングザルの健康を守るために以下のような取り組みが行われています。

- 新鮮な葉の提供:季節ごとに最適な葉を選んで供給。

- 環境の整備:自然に近い環境で健康的な生活をサポート。

ズーラシアでは、テングザルの特別な食事風景を観察できるので、訪問時にはぜひ注目してみてください!

生息地と生活環境について

テングザルは、東南アジアのボルネオ島にのみ生息しており、その主な生活環境はマングローブ林や湿地林といった川沿いの地域です。

彼らはほとんどを樹上で過ごし、木の間を移動しながら生活しています。湿地やマングローブ林は、木々が密集しているため、天敵から身を守るのに適した環境です。さらに、川沿いの森林は、彼らが得意とする泳ぎを生かして移動したり、餌を探したりするのに理想的な場所でもあります。

絶滅危惧種になった理由

森林伐採と農地開発による生息地の減少

- 熱帯雨林が農地へと変わり、住む場所が奪われる深刻な状況に。

- テングザルが生息するボルネオ島の森林が急速に減少しています。

- 原因:パーム油プランテーションや紙生産のための広範囲な森林伐採。

- マングローブ林や湿地林が失われ、テングザルの生活環境が縮小。

食性に依存した特殊な環境への適応困難

- テングザルは特定の木の葉や新芽を主な食糧としています。

- 生息地の森林が失われると、必要な植生が消え、食糧供給が途絶える危険があります。

- 特殊な消化システムを持つため、他の食物への適応が困難。

違法な狩猟と密猟の影響

- 過去:薬用や食用として狩猟されていました。

- 現在:法的保護があるものの、一部地域では密猟が続いています。

- 違法な取引や密猟により、個体数の減少が加速しています。

テングザルを絶滅の危機から救うには、生息地の保護や違法な活動の抑制が重要です。彼らの生存には、私たちの環境保護への関心と行動が欠かせません。

テングザルの寿命と繁殖の特徴

寿命の違い 野生と飼育下

- 飼育下では、約20年程度の寿命。

- 野生では15年程度が一般的。

- 理由:天敵、病気、食糧不足、自然災害などの厳しい環境。

テングザルの天敵

- 主な天敵:

- ウンピョウ

- ミズオオトカゲ

- キングコブラ

- 捕食者との遭遇や自然災害が寿命を縮める要因となっています。

繁殖の特徴

- メス:4歳ほどで性成熟。

- オス:完全な性成熟に7年かかる。

- 繁殖期には、1頭のオスが数頭のメスと子どもたちを率いる「ハーレム型」の群れを形成。

オスの鼻が重要な役割

- 大きな鼻が、オスの強さや繁殖能力を示すシンボル。

- メスを引きつける求愛行動の鍵。

- 鼻の大きさがオスの魅力と群れのリーダーシップに直結。

出産と子育て

- 妊娠期間:5〜6ヶ月。

- 出産:1回の出産で1頭の赤ちゃんを産む。

- 母親は出産後すぐに赤ちゃんを抱きかかえ、育児を開始。

赤ちゃんの成長過程

- 出生時:

- 鼻は小さく、顔の色は青みがかった特徴的な色。

- 成長に伴い:

- 鼻が大きくなり、顔の色が大人のように変化。

- 離乳:6〜7ヶ月頃から始まり、独立するまで母親に付き添って生活を学ぶ。

テングザルの繁殖や育児の様子は、動物園や保護施設で観察できます。特に赤ちゃんの成長過程は見応えがあり、訪れる人々に感動を与えるでしょう。

\よこはま動物園ズーラシアチケット/

日本でテングザルを観察できる唯一の場所

- テングザルの優しい性格とその行動

- テングザルの個体数と保全の取り組み

- 食事について深堀

- ズーラシアでのテングザルの成長過程と観察ポイント

テングザルの優しい性格とその行動

テングザルは、穏やかで協調性のある性格を持つ霊長類です。群れで生活する彼らは、他の霊長類に比べて攻撃的な行動が少なく、仲間同士の絆を大切にすることで知られています。

特に、オスがメスや子どもたちに対して非常に優しく接する姿がよく観察されています。オスは大きな体と特徴的な鼻を持ち、群れのリーダーとして振る舞いますが、力で支配するというよりも、仲間を守り、安定した環境を提供する存在として機能します。

衝突を避けるコミュニケーション

テングザルは基本的に争いを避け、威嚇の段階で衝突を回避することが多いです。威嚇の際には、木を揺らしたり、大きな声を出して敵に自分の存在を示しますが、実際に攻撃に至ることはほとんどありません。このように、穏やかな性格は彼らの集団生活において非常に重要な役割を果たしており、群れのメンバー同士のトラブルも少ないのが特徴です。

子育てと群れの連帯感

テングザルの子育てにもその優しさが現れています。母親だけでなく、他のメスや群れのメンバーも赤ちゃんの世話を手伝うことがあり、協力し合いながら子どもを育てていく様子が見られます。これは、群れ全体で赤ちゃんを守り育てるという強い連帯感を示しています。

このような行動は、テングザルがただ単に優しい性格を持つだけでなく、群れ全体の調和を重視する生き物であることを示しています。

テングザルの個体数と保全の取り組み

テングザルの個体数は、過去数十年の間に著しく減少しており、現在では国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストにおいて絶滅危惧種(EN)として指定されています。

これは、彼らの生息地であるボルネオ島の森林が急速に失われていることが主な原因です。パーム油や木材の生産による森林伐採、農地拡大のための土地開発が進み、彼らの住処が消滅しています。これに伴い、野生のテングザルの個体数は減少の一途をたどっています。

テングザルの食事について深堀

テングザルは、他の霊長類とは異なる独特の食事習慣と消化システムを持つ動物です。彼らの主な食事は木の葉で、特に新芽や若葉を好んで食べます。

葉食性に適応した特別な消化システム

他のサルは果実を中心に食べることが多いのに対し、テングザルは主に葉を食べる「葉食性」のサルです。この葉食性の食事は、食べ物を探しやすいという利点があるものの、葉は栄養価が低く、消化が難しいため、テングザルはこれに適応した特別な消化システムを進化させています。

テングザルの胃は、4つの部屋に分かれており、これによって繊維質の多い葉を効率的に消化することが可能です。この消化過程は、反芻(はんすう)と呼ばれるもので、牛や羊などの草食動物と似た仕組みです。一度飲み込んだ食べ物を胃から再び口に戻し、もう一度よく噛んでから再度胃に送り込むことで、消化を助けます。この過程により、栄養価が低くても繊維質の多い食べ物をしっかりと吸収できるようになっています。

- 果実や糖分が多い食べ物を消化することが難しい

- こうした食べ物を摂取すると、胃の中で発酵が進みすぎ、ガスが過剰に発生する

- 最悪の場合、胃が膨張し、致命的な結果を招く恐れがある

- 自然界では葉を中心とした食事にこだわり、人間が甘い食べ物を与えることは厳禁

飼育環境での工夫

このような食事の制約があるため、テングザルの飼育下でも、常に新鮮で適した葉を確保することが求められます。食物の選定は非常に慎重に行われ、季節によって変わる葉の状態にも気を配る必要があります。

ズーラシアでは、これらの独自の食事習慣に配慮し、テングザルが健康的に生活できるような環境が整備されています。

ズーラシアでのテングザルの成長過程と観察ポイント

よこはま動物園ズーラシアでは、テングザルの群れが自然に近い環境で生活しているため、野生に近い形での子育てや群れの活動を観察することが可能です。

赤ちゃんテングザルの成長の特徴

赤ちゃんテングザルは生まれてすぐの段階では、体の色や顔の色が成体と異なり、鼻も小さく、全体的に幼い印象を受けます。しかし、成長とともに体格が大きくなり、鼻も特徴的な大きさへと変わっていきます。この過程は非常に興味深く、訪れるたびに違った姿を楽しむことができます。

群れの協力的な子育て

特に、母親や群れの他のメンバーがどのように赤ちゃんの世話をしているかも注目ポイントです。母親は常に赤ちゃんを抱きかかえ、移動する際にもそのまま一緒に行動しますが、他のメスが育児を手伝う場面もよく見られます。こうした協力的な子育ての姿は、群れの社会的な絆の強さを感じさせます。

離乳期の観察

また、赤ちゃんテングザルが初めて葉を食べる瞬間や、母親から徐々に独立して自分で食事をするようになる過程も観察できます。特に、生後半年から1年ほどで離乳が進む時期には、赤ちゃんがどのように新しい食べ物に慣れていくのか、その変化を見ることができます。このような成長過程を目の当たりにすることができるのは、ズーラシアならではの体験です。

野生に近い行動の観察

さらに、ズーラシアではテングザルの生活環境も非常に自然に近く設計されているため、来園者は彼らの木々を使った移動や、泳ぐ姿など、野生に近い行動を観察することができます。テングザルは非常に泳ぎが得意で、川に飛び込んで泳ぐ姿も見られることがあります。

来園者への特別な体験

彼らの成長とともに、さまざまな動きを観察することができるのは、ズーラシアでの大きな魅力です。訪れるたびに新しい発見があり、子どもから大人まで楽しめる特別な体験ができます。

\楽天ポイントが貯まる・使える/

テングザルが見られる日本の動物園とその特徴まとめ

記事のポイントをまとめます。

- テングザルを日本で見られるのはよこはま動物園ズーラシアだけである

- よこはま動物園ズーラシアでは7頭のテングザルが飼育されている

- テングザルはボルネオ島に生息する絶滅危惧種である

- オスの大きな鼻は求愛や威嚇に利用される重要な特徴である

- 泳ぎが得意で、手には水かきのような膜がある

- 群れで生活し、社会的な協力が見られる動物である

- テングザルは新芽や若葉を食べる葉食性の霊長類である

- 消化のために反芻を行い、複数に分かれた胃を持つ

- 糖分の多い果実は消化不良を起こす危険がある

- 森林伐採と農地開発により生息地が急速に減少している

- 密猟と違法な狩猟が個体数減少の要因となっている

- 飼育下のテングザルの寿命は約20年、野生では15年程度である

- よこはま動物園ズーラシアでは繁殖活動も成功している

- テングザルの赤ちゃんは群れ全体で育てられる傾向がある

- よこはま動物園ズーラシアはテングザルの保護と繁殖を促進している