ふるさと納税に興味はあるけれど、「手続きが難しそう…」「会社員でも簡単にできるのかな?」と不安に思っていませんか?

私も最初は、税金の仕組みや手続きに戸惑って、何から始めていいのか分かりませんでした。

でも、限度額のシミュレーションや「ワンストップ特例制度」を理解したことで、今では毎年ふるさと納税を楽しんでいます。

私が頼んだ返礼品は

- 茨城県行方市のお米

- 宮崎県国富町のお肉

- 宮城県気仙沼市の銀鮭

- 鹿児島県大崎町のうなぎ蒲焼き

- トイレットペーパーやトースターなどの日用品

どれも品質が高く、家計の支えになるうえに、届くのが楽しみになる”ちょっとしたご褒美”のような存在です。

特に忙しい会社員にとっては、日常の買い物の手間も減って一石二鳥だと感じています。

この記事では、ふるさと納税の仕組みや具体的な手順、失敗しないコツまで、会社員の初心者向けに図や表を交えてわかりやすく解説していきます。

- ふるさと納税の仕組みと具体的な手続きの流れ

- 会社員が使えるワンストップ特例制度の活用方法

- 限度額の調べ方と自己負担を防ぐための対策

- 初心者におすすめの返礼品や失敗しない選び方

ふるさと納税って気になるけど、会社員でも簡単にできるのかな?

もちろんできるよ!制度の仕組みとやり方を押さえれば、初心者でもバッチリだよ!

ふるさと納税のやり方を初心者にでもわかりやすく解説!会社員も簡単

- ふるさと納税の仕組みを図解で簡単理解

- ふるさと納税のやり方をわかりやすく手順解説

- ふるさと納税の限度額の調べ方と注意点

- ふるさと納税で確定申告が必要なケースとは?

- 楽天ふるさと納税で簡単に寄附する方法

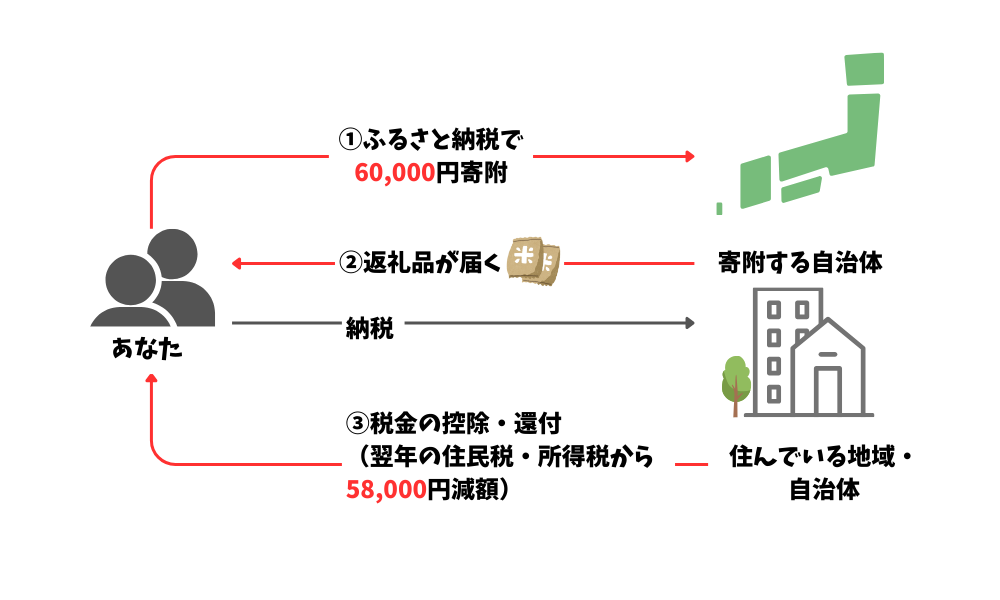

ふるさと納税の仕組みを図解で簡単理解

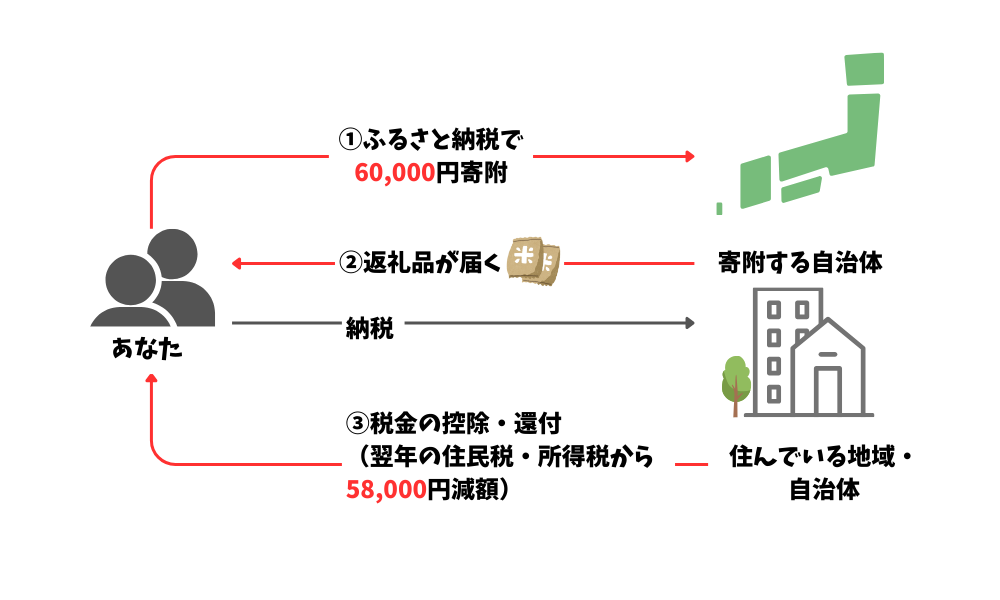

ふるさと納税とは「自分が応援したい自治体に寄附をして、税金の控除を受ける制度」です。納税者自身が使い道を選び、地域社会に貢献しながら節税もできる、とてもメリットの大きい仕組みです。

ふるさと納税の流れ

- 寄附先の自治体を選ぶ

- 寄附金額を決めて支払う

- 必要な手続きを行う(確定申告またはワンストップ特例制度の申請)

- 税金の控除を受ける

なぜふるさと納税が人気なのか?

理由は、単に税金控除が受けられるだけではありません。

寄附をした自治体から、「返礼品」として地元の特産品が贈られてくる点も大きな魅力となっています。

ふるさと納税のやり方をわかりやすく手順解説

ふるさと納税の手順はとてもシンプルです。正しい流れを押さえておけば、初心者でもスムーズに始められます。

ここでは、実際の手順をわかりやすく整理してご紹介します。

ふるさと納税の基本的な流れ

楽天ふるさと納税、ふるさとチョイスなどから選びます。

地域や特産品、ジャンル別に検索可能です。

クレジットカード払いが一般的ですが、銀行振込にも対応しているサイトもあります。

これが税金控除の手続きに必要になります。

手続き方法は自分の状況に合わせて選びましょう。

ワンストップ特例制度を使えばさらに簡単

ワンストップ特例制度を利用できる方(主に給与所得者)は、確定申告をしなくても控除を受けることができます。

- 1年間の寄附先が5自治体以内であること

- 申請書を寄附先の自治体に期限内(翌年1月10日まで)に提出すること

ワンストップ特例制度を活用すれば、税金控除の手間もぐっと減ります。

ふるさと納税をスムーズに進めるコツ

ここで、初心者の方に向けたちょっとしたコツも紹介します。

| コツ | 内容 |

|---|---|

| 事前に控除限度額を確認 | 寄附しすぎて自己負担が増えないよう、限度額をシミュレーションしておきましょう。 |

| 人気の返礼品は早めに確保 | 年末に近づくと人気の返礼品は品切れになりがちです。早めの申し込みがおすすめです。 |

| 必要書類の管理をしっかり | 寄附金受領証明書など、税金控除に必要な書類は必ず保管しておきましょう。 |

このように、ふるさと納税のやり方は一見複雑に見えても、ポイントを押さえれば簡単に進めることができます。

ふるさと納税の限度額の調べ方と注意点

ふるさと納税を行う際は、必ず事前に控除限度額を確認することが大切です。限度額を超えた寄附は自己負担となってしまうため、無理のない範囲で寄附を計画する必要があります。

ふるさと納税における限度額とは?

限度額とは、「税金控除の対象となる寄附金額の上限」のことを指します。

限度額を超えた部分については、税金控除の対象にならないため、実質的に自分で全額負担することになります。

このため、ふるさと納税を活用する前に、自分自身の限度額を正確に把握しておくことが非常に重要です。

- 控除されないため、自己負担が増える

- 節税メリットが小さくなる

いくらお得な返礼品があっても、限度額を超えてしまっては本末転倒です。

控除上限って年収だけで決まるの?なんか複雑そう…

限度額は何で決まるのか?

限度額は次のような条件によって変動します。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 年収 | 収入が多いほど控除できる金額も大きくなる傾向があります。 |

| 家族構成 | 配偶者控除や扶養控除の有無によって変わります。 |

| 保険料控除額 | 社会保険料や生命保険料の支払い状況も影響します。 |

このため、単純に「年収だけ」で判断できるわけではありません。細かい条件を踏まえて正確に確認することが求められます。

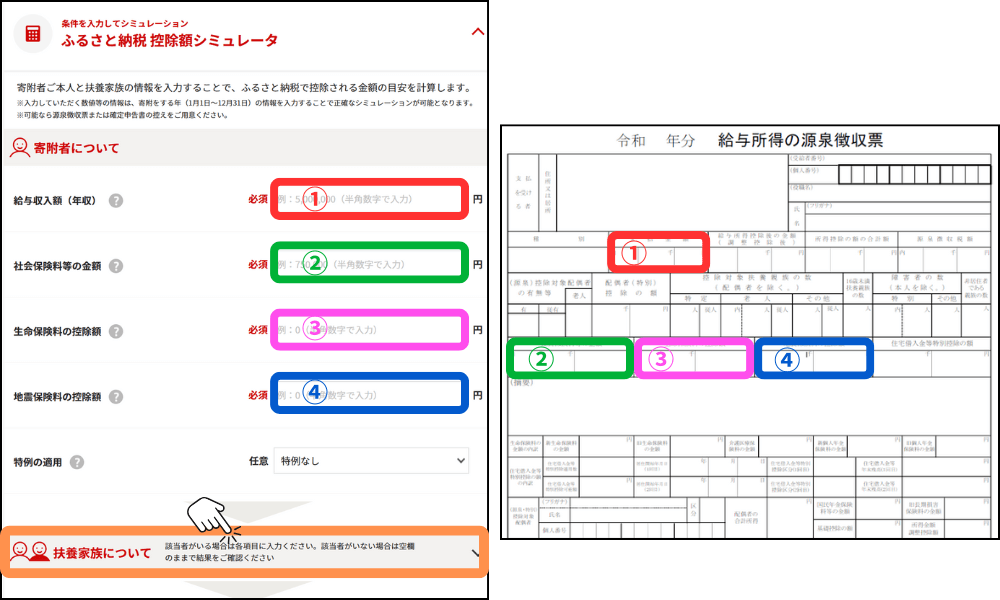

限度額の簡単な調べ方

ここでは、初心者でもすぐにできる限度額の調べ方をご紹介します。

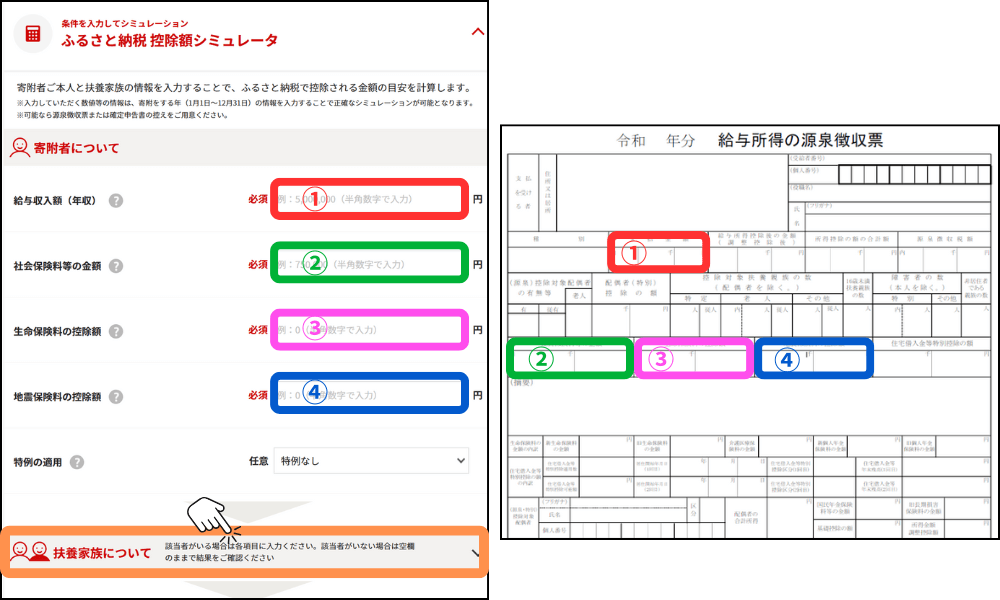

- 源泉徴収票を準備する

- 「支払金額」「社会保険料等の金額」などが必要です。

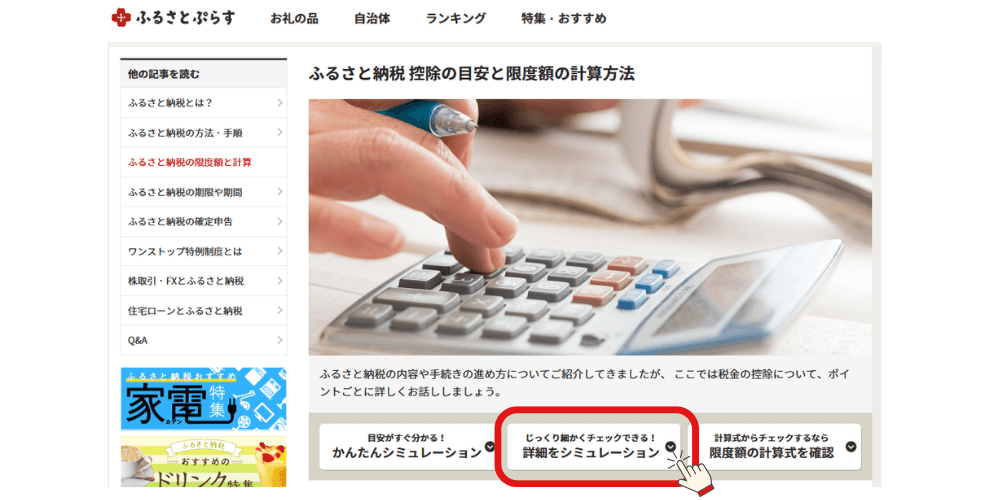

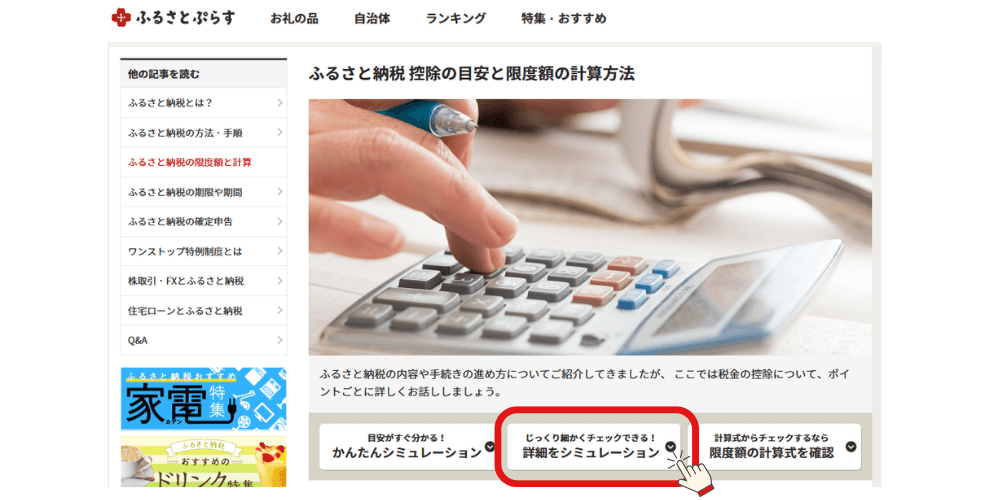

- シミュレーションサイトを利用する

- ふるさとぷらすがおすすめです。

- 必要情報を入力する

- 年収、保険料控除額、生命保険料控除額などを入力します。

- 限度額を確認する

- 数分で結果が表示されます。

年収だけじゃなく、家族構成や保険料控除も関係するんだ。ふるさとプラスのサイトのシミュレーションで簡単に確認できるよ!

特に「詳細シミュレーション」を利用すると、より正確な数字が出るのでおすすめです。

このシュミレーションをやれば安心だね

限度額を確認するときの注意点

限度額を調べる際には、以下の点にも注意しましょう。

- 年末の年収変動に注意

年の途中で昇給や転職がある場合、年収が変わる可能性があります。正確な限度額は12月の源泉徴収票を見てから最終確認しましょう。 - 自己負担額を忘れない

控除される金額は「寄附額-2,000円」です。この自己負担分はどんな場合でも発生します。 - 複数回寄附した場合も合算する

寄附を複数回に分けた場合でも、1年間の合計寄附額で限度額を超えないか確認が必要です。

このように、事前にきちんと限度額を確認しておけば、自己負担を最小限に抑えながら、ふるさと納税の恩恵を最大限受けることができます。

ふるさと納税を上手に活用するためには、限度額の正しい確認が最重要です。

年収や家族構成をもとに、シミュレーションサイトを活用し、寄附計画を立てましょう。

ちょっとした手間を惜しまなければ、安心してふるさと納税を楽しむことができます。

ふるさと納税で確定申告が必要なケースとは?

会社員であっても一定の条件に該当する場合、ふるさと納税の控除を受けるために確定申告が必要になります。ワンストップ特例制度が使えない場合には、必ず確定申告手続きを行いましょう。

確定申告が必要な主なケース

| 状況 | 確定申告が必要な理由 |

|---|---|

| 医療費控除を受ける場合 | 他の控除手続きがあるため、ワンストップ特例制度が併用できない |

| 副業収入がある場合 | 本業以外に20万円以上の所得があると確定申告義務が発生 |

| 年収2,000万円を超える場合 | 所得税法上、年収2,000万円以上の人は確定申告が必要 |

| 6か所以上の自治体に寄附した場合 | ワンストップ特例制度は5自治体以内が条件 |

このように、ふるさと納税をしただけでなく、ほかにも控除対象や副収入がある場合は確定申告が必須です。

確定申告に必要な書類と流れ

確定申告を行う際は、以下の手順で進めます。

ふるさと納税を行った各自治体から送られてきます。

「寄附金控除」の欄に必要事項を記入します。

e-Taxを使えば、スマホやパソコンから手続き可能です。

寄附先が複数ある場合、それぞれの証明書をまとめて申告します。提出漏れを防ぐため、必ず全て揃えてから申告しましょう。

確定申告のハードルは意外と低い

確定申告と聞くと、「なんだか難しそう」と感じる方も多いかもしれません。しかし、最近では便利なサポートが充実しています。

例えば、

- 税務署の無料相談会で直接アドバイスを受けられる

- e-Taxシステムで自宅から簡単に申告できる

- 会計ソフトやふるさと納税サイトのサポート機能も利用可能

これらを活用すれば、初心者でもスムーズに確定申告を終えることができます。

確定申告を忘れるとどうなる?

注意すべきは、確定申告を忘れてしまうと、ふるさと納税の税金控除が受けられなくなる点です。

控除が適用されないと、寄附した金額がそのまま自己負担になってしまいます。

ふるさと納税のやり方!初心者の会社員が注意すべき点

- ふるさと納税のデメリットを正しく理解しよう

- ふるさと納税のやり方で初心者が失敗しがちなポイント

- ふるさと納税の確定申告に必要な書類まとめ

- ふるさと納税で限度額オーバーを防ぐコツ

- 初心者におすすめの返礼品と選び方

- ふるさと納税をしないほうがいい人とは?

ふるさと納税のデメリットを正しく理解しよう

ふるさと納税はメリットが多い反面、いくつかのデメリットも存在します。制度を正しく活用するためには、良い面だけでなく不便な点も理解した上で取り組むことが重要です。

ふるさと納税の主なデメリット

ふるさと納税でよく指摘されるデメリットを整理しました。

| デメリット | 内容 |

|---|---|

| 手続きに手間がかかる | ワンストップ特例制度の申請書や、確定申告の準備が必要になることがあります。 |

| 自己負担が発生する | どれだけ寄附しても、2,000円は自己負担となります。 |

| 返礼品の配送が遅いことがある | 自治体や品物によっては、返礼品の到着まで数週間~数ヶ月かかることもあります。 |

| 控除には上限がある | 限度額を超えた寄附は控除対象外となり、全額自己負担になります。 |

| 返礼品選びに時間がかかる | 種類が豊富な反面、選ぶのに時間がかかって迷ってしまうこともあります。 |

これらは制度の性質上避けられない部分でもありますが、理解しておくことでストレスを減らすことができます。

これらのデメリットは、ふるさと納税が「税金控除」という制度の一部であることに起因しています。

つまり、税務手続きと紐づいているため、

- 書類の提出や保管

- 所得や寄附額の正確な管理 といった対応がどうしても求められるのです。

また、返礼品の発送は各自治体が個別対応しているため、物流や人手によってばらつきが生じやすくなっています。

デメリットを上手にカバーする方法

これらのデメリットにはある程度の対処法があります。

- 書類管理が苦手な人はワンストップ特例制度を活用する

条件を満たせば確定申告不要で控除申請が可能です。 - 返礼品の到着は時間がかかる前提で計画する

すぐ使いたい食品などは避け、日用品や保存が利くものを選ぶと安心です。 - 限度額は事前にシミュレーターで確認

寄附しすぎによる無駄な自己負担を防げます。 - 返礼品選びに迷ったら人気ランキングを活用

楽天ふるさと納税などのランキングは初心者の強い味方です

このように、事前の準備や制度理解があれば、デメリットは最小限に抑えることができます。

ふるさと納税のやり方で初心者が失敗しがちなポイント

ふるさと納税初心者の多くが「限度額の把握不足」「手続きミス」で損をしています。しかし、あらかじめ失敗例を知っておけば、同じミスを防ぐことが可能です。

初心者に多いふるさと納税の失敗例

よくある失敗例を整理してご紹介します。

| 失敗例 | 詳細 |

|---|---|

| 限度額を超えて寄附してしまう | 限度額を把握しないまま寄附し、超過分が全額自己負担になる |

| ワンストップ特例制度の申請書を出し忘れる | 寄附後に申請書を出さないと、確定申告が必要になってしまう |

| 必要書類を紛失する | 確定申告や控除申請に必要な「寄附金受領証明書」を失くしてしまう |

| 控除対象外のケースを見落とす | 収入状況や寄附先数によりワンストップ特例が使えない場合がある |

このような失敗をしてしまうと、せっかくのふるさと納税のメリットが減少してしまいます。

- 限度額を事前にシミュレーションで確認する

- 寄附後すぐにワンストップ特例制度の申請書を提出する

- 寄附金受領証明書を必ず保管する

- 自身の寄附条件(年収、副業収入、寄附自治体数など)を理解する

こうした基本を押さえておけば、初心者でも安心してふるさと納税に取り組むことができます。

ふるさと納税の確定申告に必要な書類まとめ

ふるさと納税の控除を受けるために確定申告を行う際は、いくつかの必要書類をしっかり揃えることが重要です。これらの書類が正しく用意されていないと、控除が受けられないリスクもあるため、事前準備を怠らないようにしましょう。

確定申告に必要な書類一覧

ふるさと納税に関連する確定申告で必要な書類は、次の通りです。

| 書類名 | 役割・内容 |

|---|---|

| 寄附金受領証明書 | ふるさと納税を行った自治体から送付され、控除の根拠となる重要書類 |

| 源泉徴収票 | 給与収入、社会保険料控除、所得税額などを証明する書類 |

| マイナンバーカードまたは通知カード | 確定申告時に本人確認のために必要 |

| 本人確認書類(運転免許証等) | マイナンバーの提出に加え、身元確認書類が必要な場合も |

これらをすべて揃えてから申告作業に入ると、手続きがスムーズに進みます。

各書類のポイント解説

各書類についてもう少し詳しく見ていきましょう。

- 寄附金受領証明書

寄附ごとに発行されるため、複数の自治体に寄附した場合は各自治体から届く証明書をすべて保管しましょう。

紛失すると控除が受けられないので注意が必要です。 - 源泉徴収票

毎年年末に勤務先から発行されます。特に支払金額、所得控除額、所得税額が重要な項目です。 - マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類

e-Taxで申告する場合も、マイナンバーの登録が必要になります。

通知カードしかない場合は、運転免許証などの本人確認書類を併用しましょう。

スムーズに申告するためのコツ

確定申告をスムーズに進めるために、次の点にも気をつけましょう。

- 必要書類は1月~2月の早い段階でまとめておく

- 書類はクリアファイルなどで整理しておく

- e-Taxを活用すると、提出も手間も大幅に減らせる

- 自治体からの寄附金受領証明書が届いているか必ず確認する

ふるさと納税で限度額オーバーを防ぐコツ

ふるさと納税の限度額オーバーを防ぐには、事前の計算と計画的な寄附が必須です。限度額を超えると超過分は自己負担になってしまうため、無駄なく控除を受けるためにも注意が必要です。

限度額オーバーを防ぐ具体的な方法

限度額オーバーを防ぐために、初心者でもできる簡単なコツをまとめました。

| コツ | 詳細 |

|---|---|

| 寄附前にシミュレーターを使って計算する | 年収・家族構成を入力するだけで、目安となる限度額を簡単に把握できます。 |

| 一度に大きな寄附をしない | まとめて寄附するのではなく、複数回に分けて寄附する方がリスクを減らせます。 |

| 年末に源泉徴収票で最終確認する | 12月以降に源泉徴収票を受け取り、最終的な年収に基づいて追加寄附を判断します。 |

| 予算管理アプリやエクセルで寄附額を管理する | どの自治体にいくら寄附したかを一覧で管理すると、超過を防ぎやすくなります。 |

計画的に寄附するために意識したいこと

ふるさと納税を上手に活用するためには、次のことを意識しましょう。

- 早めにシミュレーションして、おおよその限度額を把握

- 11月頃までに半分~7割程度の寄附を完了しておく

- 12月に源泉徴収票で最終確認し、余裕があれば追加寄附

初心者におすすめの返礼品と選び方

ふるさと納税初心者には生活必需品や食品系の返礼品を選ぶのが最もおすすめです。無駄になりにくく、満足度も高いため、寄附して良かったと実感しやすいでしょう。

返礼品が多すぎて選べない…何を基準に選べばいいの?

初心者におすすめの返礼品とは?

次のようなジャンルの返礼品が人気です。

| カテゴリー | 具体例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 食品(米・肉・魚) | お米、ブランド牛、海産物など | 保存性が高く、日常使いしやすい |

| 日用品 | トイレットペーパー、洗剤など | 絶対に使うものなので無駄にならない |

| 加工品・お惣菜 | レトルト食品、冷凍惣菜など | 忙しい人にも便利で人気 |

| 被災地支援品 | 復興支援を兼ねた返礼品 | 社会貢献を実感できる |

普段から必ず使うものや、保存が効くものを選ぶと、寄附後に後悔するリスクを減らせます。

返礼品の選び方のポイント

初心者が失敗しないためには、ポイントを押さえておきましょう。

- ポータルサイトの人気ランキングを参考にする

たとえば「楽天ふるさと納税」や「ふるさとチョイス」のランキングは、多くの利用者が支持した返礼品が揃っています。 - レビューをチェックする

実際に返礼品を受け取った人のレビューを読むことで、品質や使い勝手を具体的にイメージできます。 - 地域貢献を意識する

応援したい自治体や、被災地支援を行っている地域に寄附すると、寄附自体への満足感が高まります。 - 日常で使うものを選ぶ

特別な贅沢品よりも、毎日の生活で役立つものを選んだ方が、ふるさと納税の恩恵を実感しやすいです。

選び方で失敗しないために

失敗を防ぐために、次の点にも注意してください。

- 返礼品の配送時期を確認しておく(特に食品は要注意)

- 量や内容量をよく確認して、家庭に合ったものを選ぶ

- 還元率ばかりに目を向けず、実際に使うかどうかを基準にする

ふるさと納税の魅力は「寄附+特典」をバランスよく楽しめる点です。選び方を工夫すれば、その満足度はさらに高まります。

初心者ならお米や日用品がおすすめ!

ふるさと納税をしないほうがいい人とは?

ふるさと納税は非常にメリットの多い制度ですが、すべての人に適しているわけではありません。自分の経済状況やライフスタイルによっては、無理に利用しない方が良い場合もあります。

ふるさと納税をおすすめできない人の特徴

ここでは、ふるさと納税をしないほうがいいと考えられるケースを整理してご紹介します。

| ケース | 理由 |

|---|---|

| 非課税世帯の方 | 所得税や住民税が発生していないため、控除のメリットがない |

| 所得が低く控除額が少ない方 | 控除できる金額が非常に少ないため、実質メリットが小さい |

| 手続きが面倒と感じる方 | 確定申告やワンストップ特例申請が負担になる場合がある |

| 2,000円の自己負担が気になる方 | どんなに寄附しても2,000円は必ず自己負担となるため、負担に感じるなら無理をする必要はない |

| 返礼品に興味がない方 | 欲しい返礼品がない場合、寄附のモチベーションが湧きにくい |

このような方は、無理にふるさと納税を行う必要はありません。

なぜ利用しない選択もありなのか?

ふるさと納税は「メリットがある人に最適化された制度」だからです。

所得税・住民税の控除が大きい人にとっては非常に有利ですが、控除できる税金が少ない人にとっては、あまり効果を感じられない可能性があります。

また、手続きや書類管理が苦手な方にとっては、かえってストレスになることも考えられます。

自分がふるさと納税向きかチェックするポイント

では、自分がふるさと納税をするべきか迷ったときはどう判断すればいいのでしょうか?

次のポイントを確認してみましょう。

- 所得税・住民税を支払っているか?

- 控除限度額を超えずに寄附できる見込みがあるか?

- 手続き(申請書提出や確定申告)を面倒に感じないか?

- 2,000円の自己負担を受け入れられるか?

- 欲しい返礼品があるか?

すべてに「はい」と答えられるなら、ふるさと納税を積極的に活用すべきです。

一方で「いいえ」が多い場合は、無理に寄附をする必要はありません。

ふるさと納税のやり方を初心者の会社員が失敗せずに進めるためのまとめ

ふるさと納税は、会社員にとっても社会貢献と節税が両立できる魅力的な制度です。ただし、仕組みや限度額、手続きに関する理解が不十分だと、思わぬ自己負担が発生してしまう可能性もあります。

そのため、初心者の会社員がふるさと納税を始める際は、次のポイントを押さえておくことが重要です。

- 制度の仕組みを正しく理解する:寄附先の自治体を選び、寄附を行い、手続きすることで税金控除が受けられる流れ。

- ポータルサイトを使えば簡単に始められる:楽天ふるさと納税など、ショッピング感覚で寄附できるサイトを活用する。

- ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告不要:条件を満たせば書類を1回提出するだけで控除手続きが完了。

- 限度額は事前に必ずシミュレーションする:年収・家族構成に応じて寄附の上限を把握し、無駄な自己負担を避ける。

- 確定申告が必要なケースもある:副業収入がある、6自治体以上に寄附したなどの場合は申告が必須。

- 返礼品は生活必需品や食品系を選ぶと失敗しにくい:初心者は実用性を重視した選び方が満足度に直結。

- デメリットや失敗例も理解しておくことが大切:申請書の出し忘れや書類紛失で控除を受けられないケースもある。

- 全ての人に向いているわけではない:非課税世帯や手続きが負担に感じる人は無理に行う必要はない。

このように、ふるさと納税はコツを押さえれば、初心者の会社員でも簡単に始めることができます。

まずは少額からでもいいので、無理のない範囲で寄附を体験し、自分に合ったやり方を見つけていくのがおすすめです。

失敗しないコツもわかったし、さっそく寄附してみようかな♪

それが一番!楽しみながら社会貢献できるのが、ふるさと納税のいいところだよ!